《闭门羹》

《闭门羹》

闭门羹

闭门羹

—回忆恩师冯耀宗老师

作者:李自立

众所周知“闭门羹”意为拒客,但“闭门”与“羹”怎么联系起来呢?查查资料知道“闭门羹”语出唐代冯贽《云仙杂记》话:就是不愿接待客人,饷之以羹以表婉拒。客人见羹,心领神会而告退。

从上文字看出“闭门羹”,首先闭门然后有羹,只有具备闭门的动作和羹这两个条件,才是真正的“闭门羹”。“闭门羹”清楚了,我就想弱弱地问一声阅读我文字的友友,人生路上你吃过闭门羹吗?你第一次吃“闭门羹”是何年何月,你的人生路上吃过多少次闭门羹,你愿意吃多次闭门羹吗?

我估计许多人会说:按你文中的条件,拒之门外十有八九,吃羹估计稀的跟米汤差不多。估计还有人会问我,你问我吃过闭门羹吗,那么你吃过闭门羹吗?你又吃过几次闭门羹呢?世人谁愿意吃闭门羹,这不神经着吗?

闭门羹用老家话说就是挨错,就是着(zhaohuo)活,也就是碰一鼻子的灰。如果真问到我,我觉得你问到点子上了。我确实吃过闭门羹,而且我吃闭门羹的年龄很小,我吃过的闭门羹很不寻常,次数较多,也比较特殊,有部分只有闭门没有羹,而有部分不但闭门而且有羹。我今生很愿意吃闭门羹,吃闭门羹是我人生莫大的幸运和机遇。

挨错也好、着活也好、碰鼻子灰也好,总之就是人生旅途不顺心,做事经常遇见曲折与坎坷。可是这种遇见它会让人锻炼的坚不可摧,更加英勇无畏,更加坚强不屈。

言归正传,今天想说的是创作途中吃闭门羹的故事,顺便回忆自己从文路上,遇见恩师冯耀宗老师的前前后后。

谈起爱好文学,和我的恩师们有绝大关系。上小学二年级时,过六一儿童节,本村的语文老师黄英全,让大家每人在周记上要写一首儿歌,优秀儿歌要在六一儿童节展板上展出。六一节那天大车小学展板上,黄老师用毛笔书写的儿歌,醒目的题目《奔向二零零年》下,我的名字,幼稚的自己。当时觉得无比自豪。从那天起,总觉得能写优秀作文绝对了不起。

等上了初二,李宁举老师经常教我们用古文写作;上了初三后,奓红村郝秉杰老师给我们班带语文课,记得学习朱总司的《回忆我的母亲》后,郝老师让每人自拟题目写关于母亲的叙事性散文。记得很清楚,当时我的题目是《母亲的回忆》,又到周三作文课了,没想到我和同桌纪旭的作文,被郝老师当范文在全班朗读。从此以后,郝老师表扬性鼓励,让我每写作文压力非常大,如果写不出好作文,就有种誓不罢休的心态。

后来考上高中后,听身边同学私下传说,黄金来老师古文讲的多么神奇,田玉川老师诗词写的多么有名,校长的《刘志丹下彬州》,已经在县剧团排练演出,冯耀宗老师的文章在《语文报》和教育杂志频繁发表,等等这些都成了我好奇兴趣的话题。从内心里,当时特别崇拜我的每位老师。高中学习期间,我开始从事业余写作有几方面原因。

第一个原因是因为电影《少年犯》观看后,全校组织每个同学要写一篇观后感。当时代课老师是陈银民老师,记得周一陈老师走进教室,把全班作文本放在讲桌上,我用眼睛扫描讲桌顶头,却是我的作文本,因为我作文本封面是用毛笔书写的,所以我一眼就认出来了。当时那篇《少年犯》观后感被陈老师当作范文在全班朗读,这是莫大的鼓舞。

另一个原因是因为家的贫穷,人常说“穷则思变”,确实是因为穷疯了,想给自己找几个零花钱。当时听许多同学说,给县广播站写稿可以赚稿费,所以当时确实从来没想过自己的写作水平能否赚来稿费这个问题。是有点不自量力。因此我鼓足了勇气,我不但写了,而且确实拿到了自己人生的第一笔稿费。在当时八十年代,十七元稿费对于一个穷书生,可是一笔可观的收入。我用这个稿费买了《现代汉语字典》和《古代汉语词典》,这事让我心猿意马,一写不可收拾,记得很清楚,八六年元旦,县广播电视台给我邮寄来了三本书,让我在同学们面前风光一回。

第三个原因,是因为路遥先生的作品电影《人生》的上映,《在困难的日子里》在同学们中的火热传阅,让我有点不能善罢甘休,从此我下定决心,一定要写一个励志的短篇小说,字数大约在三五万字左右。于是从此,不顾考试升学的非常时期,更不顾老师们的谆谆教导,我开始了我的创作。因此才有了和冯耀宗老师认识的故事。

当年的冯老师,自己并不了解多少,就知道他经常发表文章。下边的资料来自网络度娘。“冯耀宗,1941年6月生,陕西长武人。中学高级教师,陕西彬县高中教研教学指导组指导教师,系陕西作协会员,陕西文学创作研究会理事,全国20多家报刊签约作家、特邀顾问、特约专栏撰稿人、专栏主持人。”

和冯耀宗老师第一次面对面,大致时间是我的处女作《苟且偷生的世界》初现雏形。当时每天校园里,我老远看见高大魁梧的冯老师,身穿一身黑色制服,戴一付近视眼镜,他虽然不是我的代课老师,我却从内心里,一直有一种莫名其妙的敬畏之心。因为从小心目中特别敬重喜欢有知识的人。

当时之所以找冯老师,而不去找我的代课老师,原因其实很简单,因为我当时的判断是,只要是老师都可以代课,但是并不是所有老师,都能经常发表作品。首先要选一位有发表经验的老师帮我来修改稿件。

记得那天早晨课间休息,瞅准冯老师走进了学校东边自己的教职工宿舍,我立马抱着自己用两个作文本写好的厚厚的稿件。迅速站在老师门口,长长地的呼吸一口气,自我调节好情绪后,我便敲门直入。

门开了,冯老师把头伸出来严肃地问到:“你找谁?”我迅速回答老师并直接破门而入。大家谁也不可能想象冯老师对我说的第一句话是什么吧?“出去!站到门外边去,衣服扣子啥时候扣整齐了,再打报告进来。”和冯老师没有过多接触过的我,心情本来就特别地紧张,冯老师突然间的严厉批评指责,让我当时那个小心脏啊,确实有点承受不起,我额头的汗水直接就下来了。当时紧张坏了,当第二次走进冯老师宿舍,当时都不知道自己什么样的站姿,才算是标准站姿,我的手真不知道放在哪里更显得妥帖?我今生求学十多年以来,第一次被老师拒之门外了,而且批评的一塌糊涂,你说我这不是自找着挨错来了嘛……

此时侯,就听冯老师开口说话了:“站直了,头抬起来,做学生的,首先学做人,无论见父母见老师,衣着整齐五官端正,是对别人的尊敬,你懂了吗?”我赶紧颤微微地答道:“懂了”紧接着冯老师讲道:“说吧,有啥疑惑需要我帮助的,手里拿的啥作业?”此时此刻,我也顾不得许多,趁着老师的话音落地,我一口气说明了自己找老师的原因。冯老师听完我的来由,拿起我的作业大致翻着浏览后,告诉我说:“你先上课去,我有时间看完再去找你,你是几年级几班?”我赶紧回冯老师:“我是高二七班的,名叫李晔。”老师用眼神示意我赶紧上课去,我如离弦之羽箭,飞跑回到了教室。

回到教室脑子第一反应就是,老师接下了我的作业,这是闭门有羹啊,闭门我不怕,但怕没有羹,如今社会,闭门无羹之现象,我一点不觉得奇怪,拿着黄金白银求人办事多的是,人家也不一定告诉你真经;掏真心给别人的人,说不定别人就是你的拦路虎。所以,冯老师收了作业,心里的那个高兴啊,当时确实是无以言表,人生第一次文学路上求师,师已经接纳,能不高兴嘛。随着高兴的心情,老师的训斥教导已经铭记在心。此事随着心情烟消云散,似乎有点飘飘然。不过所有的紧张高兴,只是自己一个人的事情,我从小就主张低调做事,事无成绝不公布于众。

后来,为了跟老师学习点东西,我开始揣摩起了冯耀宗老师。周末回家跟父亲说我认识了冯老师,父亲说冯老师也是他的老师,后来到了青海和舅舅谈起,舅舅也说冯老师在我们大车学校教过书。

听老师同学们讲,冯老师是一位淡泊名利,痴心于学海的人,他是一位专业功底深厚的老师。老师发表过许多专栏文章以及散文、杂文、小说等大致有100多万字。其中散文《小黑·小白》选入《当代佳作鉴赏》,被日本、德国译介;小说《剧场里》获陕西作家协会首届“宏翔杯”奖。《红烛辉煌》丛书、《语文报》、《杂文报》、《写作导报》、《当代作家报》、《作文精选》等全国二十多家书、报刊聘老师为签约作家、副主编、专栏撰稿人、专栏主持人。传说老师的周末,经常有小车接送去外地讲课,当时的校园都在私下传说。

冯耀宗老师,曾经应邀在陕西、北京、武汉、南京、黄州、西安、宝鸡、咸阳等市的一些学校讲学,反响强烈,社会各界赞美老师在“文海导出了一条新航线”。他主编与合编书籍共有7部, 从1980年起先后多次获县、市、省以及全国一等奖。冯老师的作文讲座,汇编成一部48万言的《作文才气》专著(陕西教育出版社出版)。这就是我了解到的冯老师。

事情似乎没有我想象得那样简单,作业交给冯老师快一周了,如石沉大海,似乎销声匿迹。我既渴望新消息的到来,我又从内心里恐惧这个时辰的到来。

突然有天晚自习,一个开门的声音打破了教室里的寂静,冯老师直接走到我的课桌跟前对我低声说道:“你到我宿舍来一下。”看着老师的表情,我在猜测的复杂情绪中回复老师:“恩,知道了老师”下楼去冯老师的办公室途中,那种心情说不上是忐忑,还是七上八下,反正内心情绪复杂到了极致,一句话心情确实是坏透了,因为我怕冯老师那严厉的眼神,因为我怕再次挨训。

步行快到冯老师宿舍门前,我首先用手挨个摸摸自己的衣服扣子,提了提自己的衣领,同样的错误我不能再次重犯。打了报告进了门,当时看见的却是另一番景象。冯老师的眼神似乎在鼓励我,老师的口气似乎让我听出弦外之音。

冯老师的口气比上次温和了许多:“告诉我,你写这个作品的理由”我如实地回答老师:“因为我读完了路遥先生的《人生》和《在困难的日子里》,我觉得路遥写的那个马建强还不够苦,这个世上还有比马建强更苦的人。”就因为我冒失的回答,冯老师终于像开了闸阀的水龙头,滔滔不绝,劈头盖脸而来,我只有听的份儿了。冯老师一口气讲来,我不但没有了张口的机会,似乎听入迷了。

冯老师道:“,你倒好,没写出来个一墨半点的,倒批评起当代作家路遥来了。你往跟前站,先看看我用红笔给你列的最前边七条批语”唉……闭门羹我是吃到了,看来这碗羹不好消化啊。

我赶紧向前微微挪动了下自己的脚,睁大了眼睛仔细阅读老师的批语:1写作目的不明确,方向和思路不清晰。2人物所处的时代和社会背景没有划定界限,人物只是一个空壳。3不会刻画人物形象,人物形象很模糊。4故事情节没有典型的特别案例,故事情节的平淡冲淡了作品的思想性。5阅读量贫乏,书写缺乏锻炼,语言组织能力太差。6注意场景的描写,人物任何时候都在特定的场景中,这才是结合生活和现实。7建议当下暂时放下这个作品,厚积薄发,抓紧复习以便应试。笔墨稚嫩不成熟啊。

其实当时在老师眼里,我的作品啥都不是,这是我意料之中的事,我一点都不奇怪这个结果。毕竟老师是省上作协的挂牌作家,老师能让我吃这碗羹,已经是我莫大的荣幸,当时让我更钦佩冯耀宗老师的,是老师密密麻麻的红笔笔迹,可以说冯老师用红笔杠过的、圈过的、添加的、删除的、调换位置的、点评的、错别字等等,可以说我的每页文字老师都是如此认真批阅修改,这已经是老师对我的鼓励和默许,这是老师用心血在鼓励我支持我。只是当时我们确实学习任务繁重,不宜业余写作,所以为了苟且的偷生,为了未知的前途,我只好忍疼割爱地放下了我的《苟且偷生的世界》。这碗闭门羹,我整整消化了三十多年……

冯老师逐页给我讲解,我认真聆听,时间过的好快,一个小时的晚自习不知不觉中就这样上完了。当我离开冯老师时,冯老师语重心长地告诉我,以后我在大会议室上大课,你可以来听我的课。后来,冯老师只要在小操场西边会议室给复习班讲课我必到场聆听。

记忆最深的一次,是冯老师讲《鸿门宴》之前,来七班教室叫我去听课,班里的同学们,都用羡慕的目光看着我去吃偏食,他们都在私下猜测我和冯老师的师生关系。

《鸿门宴》中,大智若拙,临机敢断的“粗人”樊哙。 樊哙让老师讲的活灵活现,犹如眼前。听完冯老师的《鸿门宴》,樊哙的印象里是个“粗人”,源于他屠狗卖肉的职业。鸿门宴中“立而饮酒,拔剑啖肉”生动描写,感觉樊哙这个“粗”不是平常那种粗。

听完老师课再去阅读《鸿门宴》,项羽夸道:“真壮士呀!” 鸿门宴上,樊哙表现得彪悍豪爽,视死如归,又临机果敢,睿智可爱。不信且看鸿门宴中樊哙情节:“张良至军门见樊哙。哙曰:“今日之事何如?”良曰:“今项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣,臣请入,与之同命!”哙即带剑拥盾入。军门卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地。遂入,披帷立,目视项羽,头发上指,目眦尽裂。项羽按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙也。”项羽曰:“壮士!赐之卮酒!”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项羽曰:“赐之彘肩!”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩其上,拔剑切而啖之。” 这段描写,是写樊哙听到主人有危险时的武夫行为,他视死如归,至纯至真。

至此,是冯老师让我彻底改变了对樊哙的看法,并为自己想法汗颜,樊将军是粗中有细的人,他是个大智慧的人。同时,美文《鸿门宴》也让我感悟,生活中有人自称自己是个粗人的时候,可千万别小瞧了对方。越是这样的人越加精明仔细。

后来,我就经常去蹭听冯老师讲课,听他给我们讲解中国的历史传统文化。复习班的同学们,曾经有人问我,是谁通知你来听冯老师讲课,我都是随便找个借口搪塞过去。

再后来,就暂且放下了自己的业余创作,努力迎考,然后就落选回家种地了,毕业以后,和母校,和所有老师再就没有了联系,据我打听冯老师好像去了省城工作。

大家能想到的,是我不但落选,而且回家后,也就放弃了自己的笔。写的整整几万字的《苟且偷生的世界》,原来一直和高中写的诗集《梦想集》放在写字台的箱柜里,再后来我记得是焚烧了,最后老婆告诉我说,搬家的时候当废纸卖掉了。

从此以后,闭门羹我再也没有吃到过,人生的读书时代已经远去不复存在。如今,我又执起了自己的笔,然而这样的闭门羹,哪里又能吃得上呢……

老师当年给了我一碗闭门羹,我当年确实没有消化。等今天走上社会,路遥的作品我也拜读了五六个,觉得自己肠胃消化的时候,再去仔细想想当年的自己,是多么的稚嫩,是多么的幼稚可笑。

毕业已经三十二个年头,恩师如果健在,应该八十多岁高龄,也已经是耄耋之年。

遥祝老师身体健康,晚年幸福,寿比南山,福如东海……

2020年5月13日于哈密工地。

作者简介:

李自立,昵称:侍郎神韵、文昌侍郎,祖陕西彬县,1967年出生。爱好秦腔、书法、散文、诗词。

曾受聘丹江文学散文版主、江山特邀作家、西部法文萃特邀作家,海纳百川文学社总社平台总顾问,作品刊发纸媒和各种载体。

格言:自立,自信,自強,自爱。

-

- 《刺客信条:枭雄》中的著名历史人物:叱咤风云的政坛领袖

-

2024-12-10 16:06:33

-

- 《人生七年》纪录片观后感,不同阶级的人物命运如何…

-

2024-12-10 16:04:18

-

- 《中国好声音》十周年,十位亚军境况差距巨大,多人沉寂两人过气

-

2024-12-10 16:02:03

-

- 《声入人心》第二季上线,吸睛小哥哥登场让人迷

-

2024-11-18 02:20:54

-

- 《如懿传》中的颖妃娘娘是谁呢

-

2024-11-18 02:18:40

-

- 《老九门》的张副官原来叫张日山,长生不老比佛爷张启山都厉害

-

2024-11-18 02:16:25

-

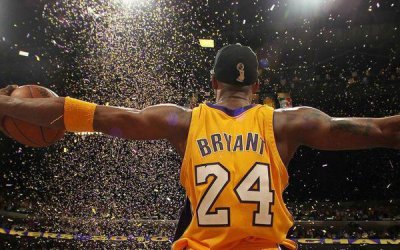

- 《巨星城记:科比》

-

2024-11-18 02:14:10

-

- 《十宗罪》6,一部小说的终结

-

2024-11-18 02:11:56

-

- 《传奇盛世》怎么参加跨服战场

-

2024-11-18 02:09:41

-

- 《猎毒人》阿香是谁,她是楚门的管家,真实身份不简单!

-

2024-11-18 02:07:26

-

- 《水浒传》中公孙胜的师父罗真人是谁,其身份与八仙齐名

-

2024-11-18 02:05:12

-

- 《海贼王》型男之“烟男”斯莫格

-

2024-11-18 02:02:57

-

- 《玛丽苏的直播日常》一路苏爽,章章都是修罗场

-

2024-11-18 02:00:42

-

- 《楚乔传》元嵩放弃楚乔,与蒙枫日久生情,最终两人一起归隐山林幸福生活!

-

2024-11-17 17:24:17

-

- 《使徒行者2》到底谁是卧底,谁是黑警?

-

2024-11-17 17:22:03

-

- 《站着等你三千年》,这首歌背后的感人故事,谁说男人不痴情

-

2024-11-17 17:19:48

-

- 《最强大脑》孙勇:勇者才能无敌,孤胆成就英雄

-

2024-11-17 17:17:33

-

- 《天天向上》改版啦!-播出时间调整至晚十点

-

2024-11-17 17:15:18

-

- 《雷神3》死亡女神海拉到底是何方神圣!

-

2024-11-17 17:13:04

-

- 《琅琊榜》言侯爷到底有多厉害,梅长苏亲自登门说服他支持靖王?

-

2024-11-17 17:10:49

亚洲恐怖片有哪些好看的(12部亚洲经典恐怖电影推荐)

亚洲恐怖片有哪些好看的(12部亚洲经典恐怖电影推荐) 《顺平侯》

《顺平侯》